1913年から1915年に撮影された東京のモノクロフィルムから、AIを使ってノイズやダメージを復元し4K60FPSの高解像化して色付けしたのがこちらの動画です。なんかみんなこっち見てる……

科学と技術

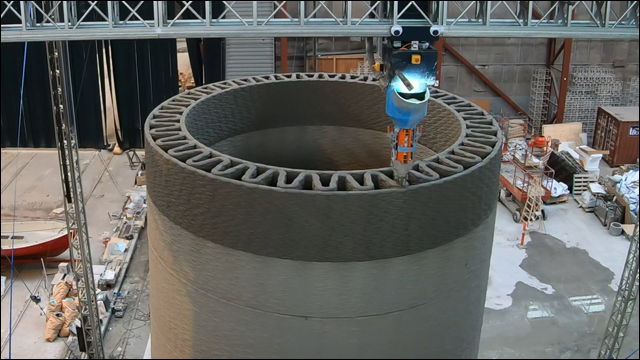

最初はもうどうにもならなさそうなオモチャでしたが、今や3Dプリンターは樹脂だけでなくいろいろなものをいろいろなサイズで印刷できるようになりました。こんな風にコンクリートで巨大な構造物を作る、ということも可能です。

「もしモナ・リザが実在するとしたら、どんな笑顔で微笑んでくれるのか?」など、数百年以上も夢想されていたことがAIによって実現しています。すごい時代がやってきたもんだ。

アナログゲームの電子化は作るのも遊ぶのも楽しいもの。こちらはArduino制御のロボットが、精密かつ高速な動きでテーブルホッケーをコントロールしている動画です。

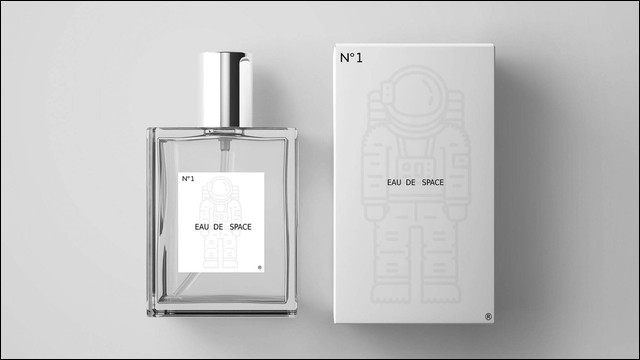

「宇宙の香り」がする香水と言われても胡散臭さMAXですが、NASAが作ったとなるとまったく別の話。これは一度嗅いでみたいですね。

電子工作が趣味の人なら一度は悩んだことがあると思われる基板の製作。ちょっと凝ったことをしようと思うと、劇物や複雑な手順が必要になります。しかしこちらのハックされたレーザープリンターを使えば、そんな手間を少しだけ省いてくれます。

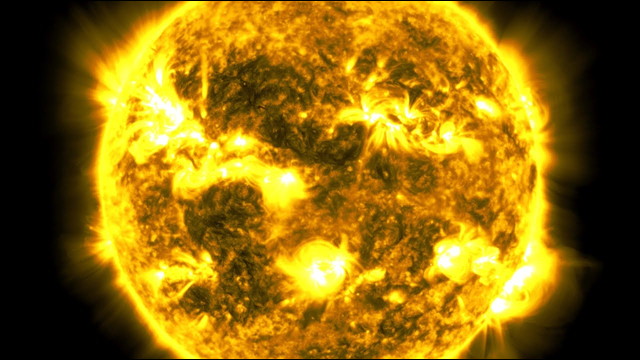

2010年2月にNASAが打ち上げた太陽観測衛星「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー (SDO:Solar Dynamics Observatory)が、2010年6月2日から2020年6月1日までの10年間観測続けたデータを元に制作された1時間のタイムラプス動画です。

家にあるプリンタといえばスキャナやファックスとの複合機がほとんどで、あとはごく少数の3Dプリンタのような特殊なプリンタばかりになってしまいましたが、こちらはおそらく未来永劫需要が変わらない「砂浜に巨大な文字を書くためのプリンタ」です。

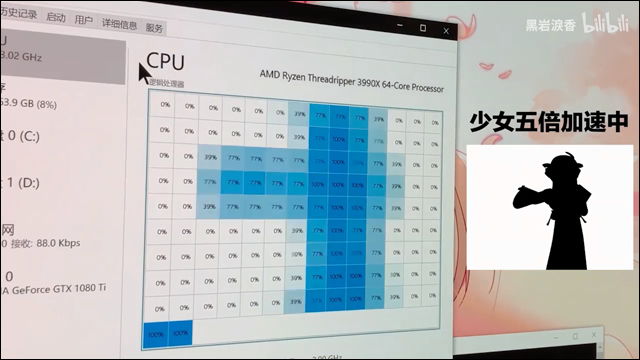

最近のCPUでは多数の命令を並列処理して高速化するのがごく一般的になりました。64個のコアによって128スレッドを同時に処理できるAMDのRyzenはまさにその最右翼。その圧倒的スレッド数を用いれば、タスクマネージャーを14×9ピクセルの動画プレイヤーとして用いることも可能です。

Apple Watchには内部の水分を排出するシステムが組み込まれています。スピーカーから出る音の振動を利用したユニークなシステムで、音に合わせて水が振動しながら出てくるところがスローモーションだとはっきり見えてきます。

公式には今のところ、地球人とその他の文明がコンタクトした記録はありませんが夜空の星の数からすれば、その存在はかなり確からしく思えます。イギリスの研究者達が算定した最新の予想では「36個」というのが最も確からしい推定とのことです。

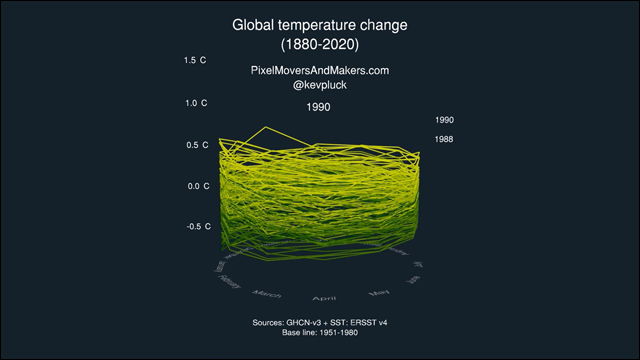

気温の変化を普通の折れ線グラフにすると、違う年の同じ時期の変化がちょっと見にくくなります。こちらは円筒をぐるぐると回すことによって同じ月の値を重ね、変化をわかりやすくしたグラフ。だんだん上のほうにズレていくのにちょっと恐怖を感じます。

以前、ドバイの警察が空飛ぶホバーバイクを採用予定しているというニュースをお伝えしましたが、先日採用と開発のためのテスト中、墜落事故が発生してしまいました。

ゴルフでは、飛ばしたい距離に応じて適切なクラブを選ぶのが大事なのですが、肝心のスイングの速度がバラバラでは思う通りに飛ばすことはできません。しかしこちらのクラブを使えば、スイングを読み取って自動的に角度を補正してくれるのです。

1974年式のトヨタ・ランドクルーザー(FJ40)をプロの手によって1年間、1400時間かけて新車同様にまでピカピカに復元しているのがこちらの動画。50年近く前に生産された車を蘇らせることの大変さと楽しさがよくわかります。

電子工作でハンダ付けをする際に煙たい思いをしたことがある人はたくさんいると思われます。あの煙はなぜか必ず作業者に向かって流れてくるのですが、その謎を解明した人が現れました。